デスクワークは休憩できない?Webライターの上手な休み方を解説

「仕事を頑張っているのに作業効率が低下している」「どうも最近体の調子が悪い気がする」

デスクワークをしている方に上記の悩みはないでしょうか。

休憩を取らずにデスクワークを続けていると、パフォーマンスの低下や心身の不調などの弊害を引き起こすことがあります。

本記事では、デスクワークにおいての休憩の重要性を解説しています。適切な休憩頻度や休憩の過ごし方なども紹介しており、最後まで読むことで効果的な休憩の取り方がわかるでしょう。

デスクワークで休憩できないとどうなる?

デスクワークで休憩できないとさまざまな弊害が起こります。

主な弊害は以下のとおりです。

- 作業効率が下がる

- 心身の不調を引き起こす

それぞれ解説していきます。

作業効率が下がる

デスクワークで休憩を取らないと作業効率が下がります。作業による心身への負担が集中力や業務遂行能力を低下させるためです。

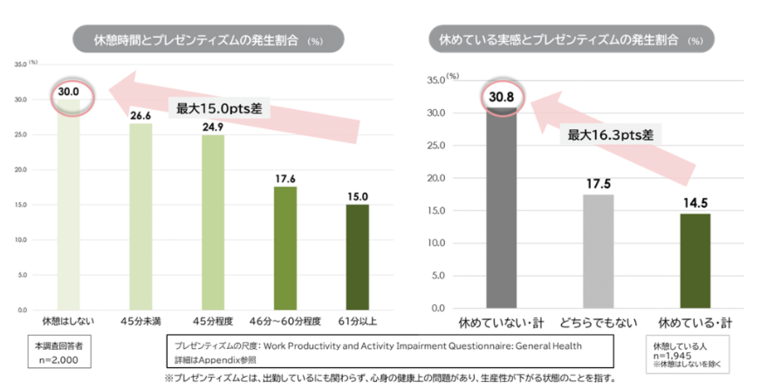

2024年に株式会社パーソル総合研究所が休憩に関する調査をしました。下図の左側に示す表では、休憩時間が短いほどプレゼンティズムが増加していることをあらわしています。

プレゼンティズムとは、生産性が下がっている状態のことであり、発生割合が高いほど能力を発揮できていないということです。このことから、休憩時間が短いほど生産性が下がっていることがわかります。

また、下図の右側に示す表では、休めている実感がない方ほどプレゼンティズムの発生割合が高い、つまり生産性が下がっていることを示しています。

引用:パーソル総合研究所「「はたらく人の休憩に関する定量調査」を発表適切な休憩は心身の不調リスクを下げ、集中力を高める効果」

Copyright © PERSOL RESEARCH AND CONSULTING Co., Ltd.All Rights Reserved.

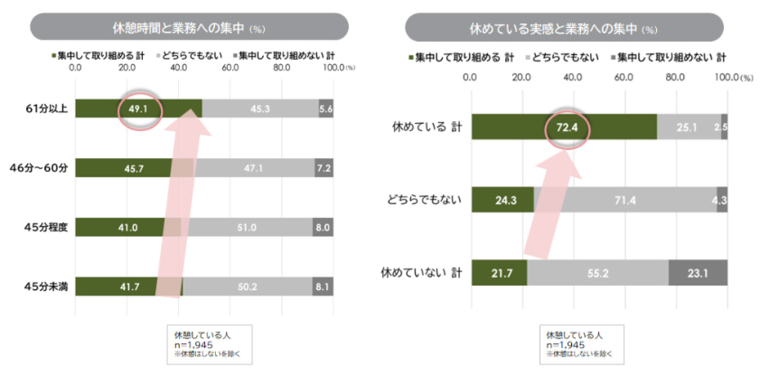

しっかり休憩を取れているほうが、その後の仕事に集中できていることも事実です。下図に示す表は休憩時間が長く、休めている実感が高いほど休憩後の業務に集中して取り組めていることをあらわしています。

引用:パーソル総合研究所「「はたらく人の休憩に関する定量調査」を発表適切な休憩は心身の不調リスクを下げ、集中力を高める効果」

Copyright © PERSOL RESEARCH AND CONSULTING Co., Ltd.All Rights Reserved.

疲労が蓄積されると、回復するにも時間がかかり本来のパフォーマンスをなかなか発揮できません。また、休憩を取って気持ちをリセットすることで、新しいアイデアも出やすくなるでしょう。

上記のように、休憩しないとパフォーマンスに悪影響があるため、しっかり休憩することが重要です。

参照:パーソル総合研究所「はたらく人の休憩に関する定量調査」

心身の不調を引き起こす

デスクワークで休憩できないと、心身の不調を引き起こします。たとえば肩こりや腰痛です。

同じ姿勢を続けていると、筋肉が硬くなったり血行が悪くなったりすることが原因です。座っている時間が長い方は、そうでない方に比べ寿命が短く、糖尿病や心臓病の発生率が高くなるとの調査結果もあります。

また、パソコンの画面に集中していることでドライアイや眼精疲労を引き起こすなど、休憩しないと起こる弊害はざまざまです。

私自身も、頭を長時間動かさないことから起きる良性発作性頭位めまい症や、ドライアイを経験しています。

休憩時、適切に体のメンテナンスをすることで上記症状を防止・抑制できる可能性があります。適切な休憩の取り方は後述するので参考にしてください。

参照:エーザイ株式会社「肩こり・腰痛の3大原因」

参照:厚生労働省「座位行動」

参照:公益社団法人 日本眼科医会「パソコンと目」

デスクワークに最適な休憩頻度

デスクワークに最適な休憩頻度は30〜45分に1回5分程度、さらに90分に1回15分程度がよいでしょう。

人間の集中力は15分ごとに波があり、45分そして90分で集中力の続く単位があることを精神科医の樺沢紫苑さんが提唱しています。

このことから、長くとも90分に1回は休憩したほうが集中力を発揮できるでしょう。

作業に集中すると、休憩を取ることを忘れがちです。そのため、早めを意識して休憩することが大切です。

ただし、集中力の持続時間には個人差があるため、上記を目安として自分のベストな休憩頻度を見つけましょう。

参照:YouTube「集中力は何分続く?【精神科医・樺沢紫苑】」

上手な休憩の取り方

休憩時間の過ごし方で疲労の回復効果は異なります。できるだけ効果的な休憩を取りましょう。

上手な休憩の取り方は以下のとおりです。

- 体を動かす

- 頭を休める

- 水分・栄養補給する

すぐに始められ、小休憩の間でもできることがほとんどです。

体を動かす

体を動かすことは、筋肉の緊張をほぐし血行をよくするなど、体によいだけでなく気分転換にもなります。たとえばストレッチする、その場で足踏みするなどです。

ストレッチについては、YouTubeなどの動画サイトでさまざまな方法が紹介されています。3分間でできるなど、手軽なストレッチもあります。自分に合った方法をぜひ探してみてください。

他にトイレに行く、お茶を入れに行くなどこまめに席を立つだけでも効果があるでしょう。同じ姿勢を続けることはよくないため、積極的に体を動かすことが大切です。

私はよく1分間くらい、スクワットや腕立て伏せなどの筋トレをします。体だけでなく頭もスッキリするため、できる環境であればおすすめします。

頭を休める

休憩で頭を休めることは集中力が高まるためおすすめです。

たとえば、瞑想やマインドフルネス、遠くの景色をボーッと見つめるなどです。場所を選ばず、用意するものもないため手軽に始められます。

マインドフルネスとは、雑念を捨て今この瞬間に集中する状態を作ることです。

瞑想やマインドフルネスは、集中力アップや不安・ストレスの軽減などさまざまな効果をもたらすといわれています。GoogleやApple、Intelなど多くの企業研修に導入されています。

デスクワークで生産性を高めるためには、疲れた頭を休めることが重要です。休憩を取り、数分間休めるだけでも効果があるため積極的に取り入れましょう。

参照:厚生労働省「瞑想 Meditation」

水分・栄養補給する

水分や栄養補給をするのもよいでしょう。とくに水分補給は重要で、体の水分がなくなってくると頭痛や疲労感を引き起こします。

栄養補給においては、脳への刺激になるためナッツなど歯ごたえのある食品がおすすめです。

ただし、過剰な栄養補給は肥満の原因になるため注意しましょう。水分補給においても甘い飲料はさけ、砂糖を含まないお茶などを摂取することがおすすめです。

参照:大塚製薬「もしも身体の水分がなくなったら」

休憩でやってはいけないこと

効果的に休憩するために避けるべき行為があります。

休憩でやってはいけないことは以下のとおりです。

- スマートフォンの画面を見る

- できるところまでやってから休む

- 間食や喫煙でストレス発散する

それぞれ解説します。

スマートフォンの画面を見る

休憩中にスマートフォンの画面を見ることは極力ひかえましょう。脳が休まらず休憩の効果が得られないためです。

スマートフォンの長時間使用は、眼精疲労や首・肩こりを引き起こします。

休憩の目的は、体の緊張をほぐし頭を休めることです。休憩時のスマートフォンの使用は、連絡などをさっと確認する程度にとどめましょう。

参照:大正製薬「眼精疲労の原因とは?症状・改善方法を解説」

できるところまでやってから休む

作業できるところまでやってから休むのは、休憩の取り方としておすすめしません。結局、休憩を取らずに作業し続けてしまうおそれがあるためです。

作業に集中し過ぎると意欲が高まっていることから、疲れを感じにくくなります。そのため、今は休憩をとる必要がないと判断してしまいがちです。

休憩を取らず作業し続けた結果、気がついたときには疲労がたまった状態となります。こうなると疲労回復に時間がかかり、一晩寝ても疲れが残ってしまうかもしれません。

上記のパターンを繰り返すと疲れは日ごとに増し、いずれ仕事のミスや体調不良を引き起こす可能性があります。そのため、定期的に休憩を取ることが重要です。

間食や喫煙でストレス発散する

間食や喫煙でストレス発散することはさけたほうがよいでしょう。過度の間食は肥満の原因であり、喫煙による健康被害はご存じのとおりです。

水分摂取や適切な栄養補給は必要ですが、食べ過ぎは眠気も引き起こすためデメリットしかありません。ストレス発散は、運動や正しい睡眠など他の方法で対処しましょう。

カフェインの取りすぎにも注意が必要です。カフェインの過剰摂取は、めまい・不安・不眠症などさまざまな健康被害をもたらします。

コーヒーなどを眠気覚ましに、つい飲みすぎてしまいがちであるため注意しましょう。

参照:厚生労働省「食品に含まれるカフェインの過剰摂取についてQ&A ~カフェインの過剰摂取に注意しましょう~」

休憩を定期的に取る仕組みを作ることが大切

休憩を定期的に取る仕組みを作ることで、適切に休憩できるでしょう。

たとえば、その日の作業計画を立て、タイマーを活用することをおすすめします。スマートフォンのタイマーアプリを活用すると、手軽にいますぐ始められるため便利です。

休憩のペースは、前述した「デスクワークに最適な休憩頻度」の項を参考にしていただければと思います。

他に、効率的な時間配分として25分作業して5分休憩する、ポモドーロテクニックと呼ばれる方法が有名です。

また、「次の休憩までに計画した作業をクリアする」といったように、ゲーム感覚で取り組むことも意欲的に作業をこなすための休憩活用法の一つです。

仕事を頑張るために休憩しよう

デスクワークにおいて休憩をとることは重要です。適切に休憩を取ることで、仕事のパフォーマンスを向上させます。さらに、心身の不調を抑制できるでしょう。

休憩を取ることは、仕事をサボることではありません。仕事を頑張り、成果を出すために積極的に休憩を取りましょう。

また、「最近疲れがたまっているな」と感じたら休憩だけでなく、休暇を取ってリフレッシュすることも大切です。